-

COPRO

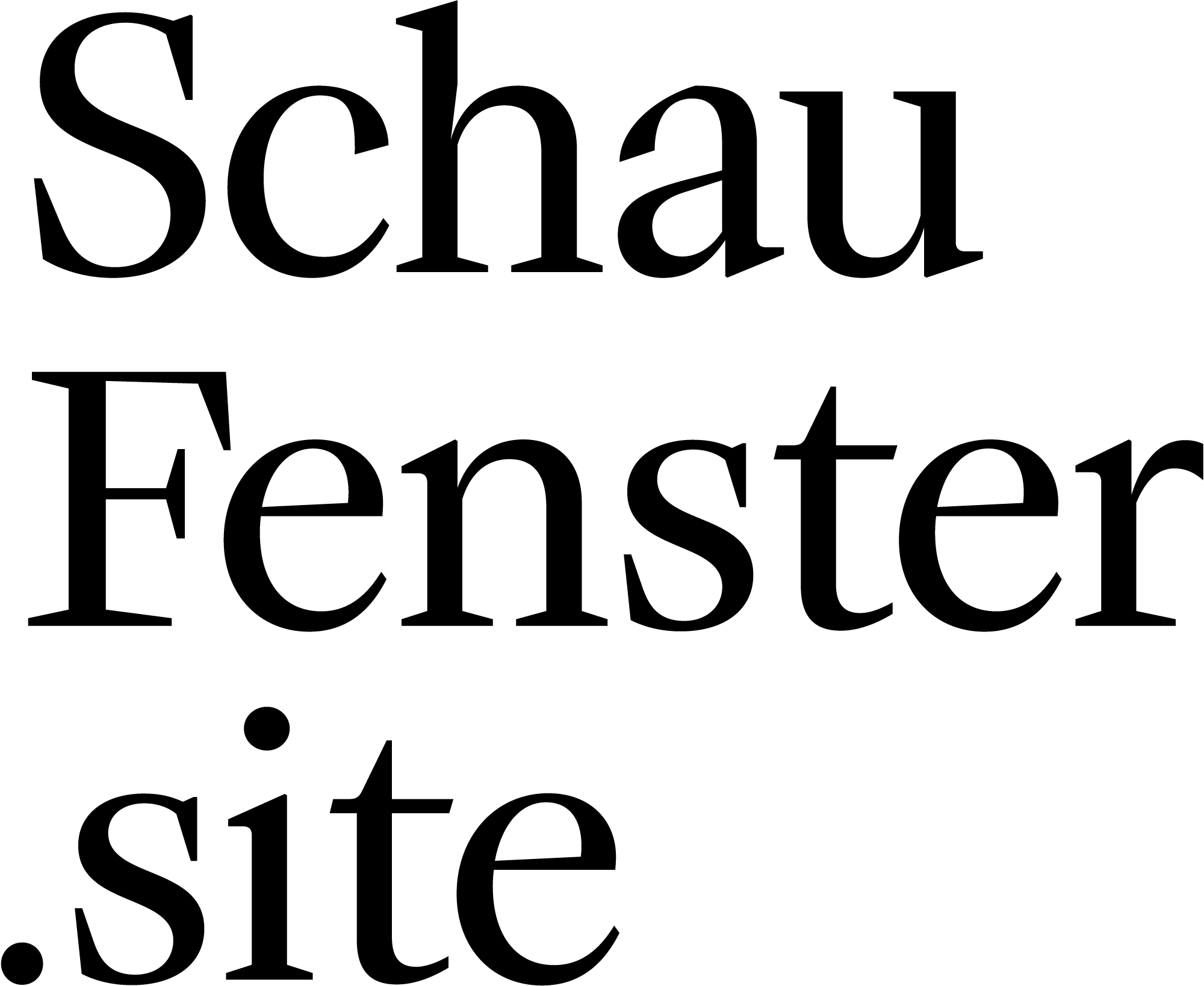

zur Ausstellung: COPROCOPRO ist eine Weinlesekooperative, die rund um den Leidenschaftswinzer Erich Landsteiner in Oberretzbach entstand. Jährlich kommen etwa 15 Personen verschiedener Generationen und Hintergründe zusammen, um gemeinsam bei der Lese zu helfen. Die Collage zeigt Fotografien der Weinlesearbeit und verdeutlicht die Atmosphäre des Miteinanders.

-

Weinbau – Arbeit – Miteinander

zur Ausstellung: Weinbau – Arbeit – MiteinanderSeit Jahrhunderten prägt der Wein in vielfältiger Weise das Leben der Bevölkerung im Weinviertel. Historische Abbildungen des Unterretzbacher Fotografen Ernest Wohlschak aus den 1950er- und 1960er-Jahren dokumentieren veränderte Wirtschaftsweisen und Arbeitsbedingungen sowie komplexe soziale Beziehungen, denn Weinbau ist stets ein Miteinander.

-

Astrid Bartl – trouve l’objet!

zur Ausstellung: Astrid Bartl – trouve l’objet!Die Fotoausstellung Astrid Bartls ist von der Kunsttechnik „objet trouvé“ inspiriert. In farbintensiven Werken kontextualisierte die Retzer Fotografin gefundene Gegenstände von Spaziergängen durch die Landschaft neu. Auch Vorbeigehende band sie ein und zeigte deren eingereichte und durch sie bearbeitete Fundstücke.

-

Matthias Klos – Auf den Wegen sammelt sich die Zeit

zur Ausstellung: Matthias Klos – Auf den Wegen sammelt sich die ZeitDie Ausstellung des Künstlers Matthias Klos zeigt Fotografien verlassener sowie neugebauter Bahnstrecken und Straßen und beleuchtet damit, wie sich die Verkehrsinfrastrukturen im nordwestlichen Weinviertel veränderten. Der Fotograf ergänzte die Abbildungen durch einen handgeschriebenen Text, der seine Eindrücke der fotografierten Orte erzählt.

-

Elisabeth Czihak – wie weit…

zur Ausstellung: Elisabeth Czihak – wie weit…Mittels eines Dioramas aus weiß lackiertem Sperrholz zieht die Künstlerin den Blick der Betrachter:innen in die Tiefe. Die mit geringem Abstand dazu montierte, beleuchtete Fotografie erzeugt eine optische Illusion. Sie zeigt den Innenraum eines unbewohnten Hauses und regt zum Nachdenken über Veränderungen gesellschaftlicher Räume am Land an.

-

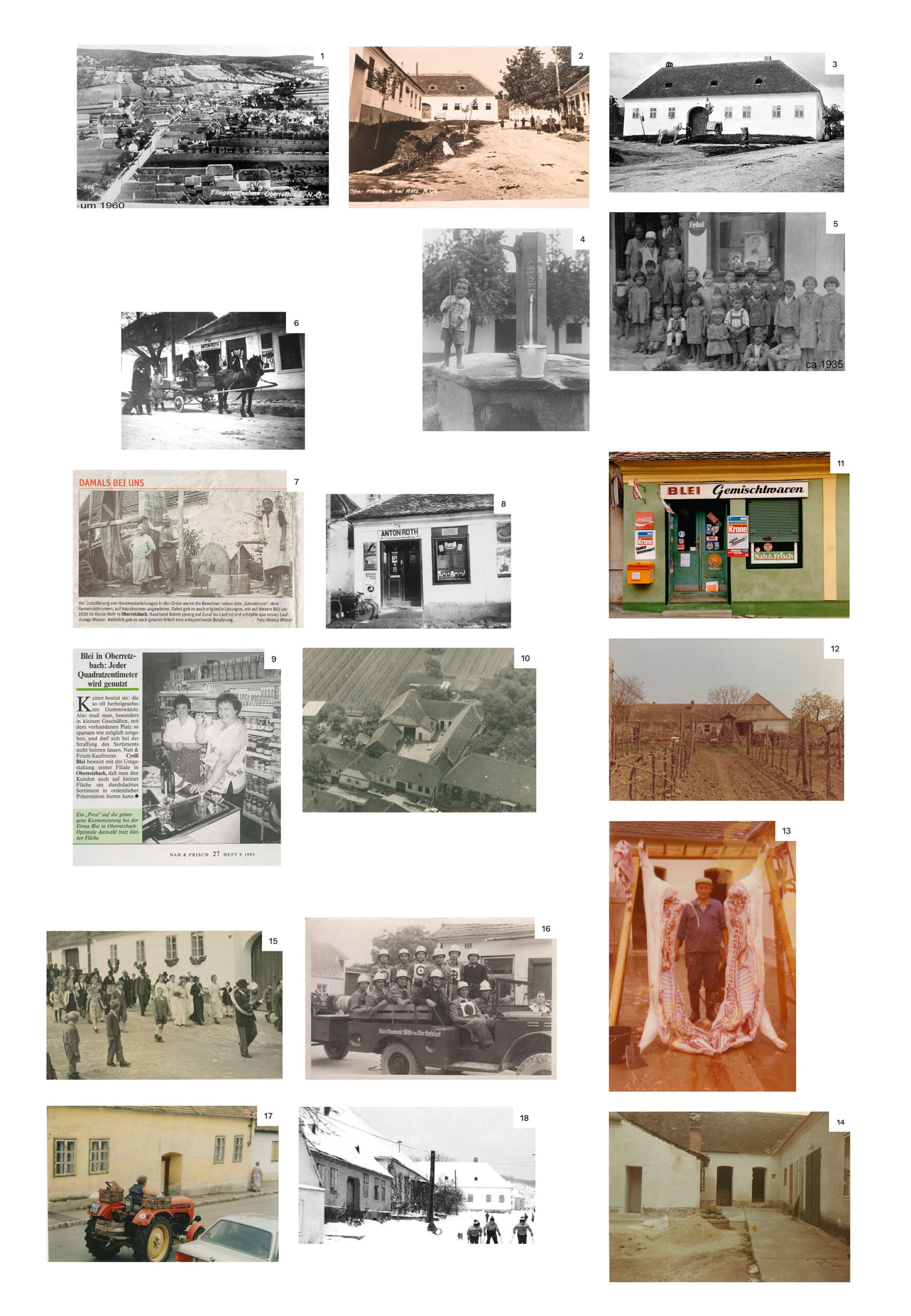

Johannes Heuer – Stellenbosch 2020

zur Ausstellung: Johannes Heuer – Stellenbosch 2020Das schlichte Werk aus Gips, Öl, Alu und Rosshaar betont den langen Leerstand des ehemaligen Schaufensters der Greißlerei (heute „SchauFenster“) als spürbar bedeutungsvoll. In der Ausstellung spielt der Künstler mit dem Begriff „Stellenbosch“, dessen Definition er auf die COVID-19-Pandemie bezogen als „schöne Verbannung“, als Zurückgezogenheit umdeutet.

-

Ivan J. Ololenko – Sanierung eines alten Lehmhauses

zum Film: Ivan J. Ololenko – Sanierung eines alten LehmhausesDer auf Lehmbau und natürliche Baustoffe spezialisierte Architekt Andi Breuss hat mehrere Häuser in der Region umgebaut. Im Dokumentarfilm von Ivan J. Ololenko führt er durch ein 1850 errichtetes Lehmhaus, das unter seiner Leitung ohne synthetische Baustoffe saniert wurde. Es ist Zeugnis von Abwanderung, aber auch der Wiederbelebung ländlicher Räume durch „Zugroaste“.

-

Dirk van den Berg – DECAMERON 2020

zum Film: Dirk van den Berg – DECAMERON 2020Der Dokumentarfilm DECAMERON 2020 zeigt, wie zu Beginn der COVID-19-Pandemie eine Gruppe von Menschen auf den Ausnahmezustand reagiert. Parallel dazu verweist der Film auf die fast unbekannte Rahmenhandlung des „Dekameron“: Darin beschreibt Giovanni Boccaccio seine persönliche Erfahrung mit der Schwarzen Pest in Europa vor 700 Jahren. Damals wie heute produzierte eine Pandemie tiefgreifende Veränderungen einer ganzen Gesellschaft. Die Pest von 1348 und Covid-19 sind historische Zäsuren, die das Leben in zwei Epochen aufteilen: die Zeit vor und die Zeit nach der Pandemie. Dieser Film schaut auf den Moment dazwischen.